町内でナラ枯れが発生しています

町内における「ナラ枯れ」の発生について

令和元年8月に、安田地区など3箇所においてコナラ等が枯死している箇所が確認され、国の指定研究機関(国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所)による鑑定の結果、同年9月10日に「ナラ枯れ」と判明し、県内で初めての発生となりました。

ナラ枯れとは

ナラ枯れは、「カシノナガキクイムシ」が運ぶ病原菌「ナラ菌」によって発生する樹木の伝染病です。

枯死被害は、ブナ科のナラ類(コナラ、クヌギ等)のうち幹の太い樹木に多く見られ、同じくブナ科のウバメガシ等にも被害が発生することもあります。

ナラ類等の樹木は、かつて薪や炭として加工されていましたが、生活様式の変化により燃料として利用されなくなった結果、樹木が大径木化し、ナラ枯れが発生したといわれています。

カシノナガキクイムシとは

日本に昔から生息していた体長5ミリメートル程度の昆虫で、ナラ類等の樹幹に穴をあけて内部に入り込みます。

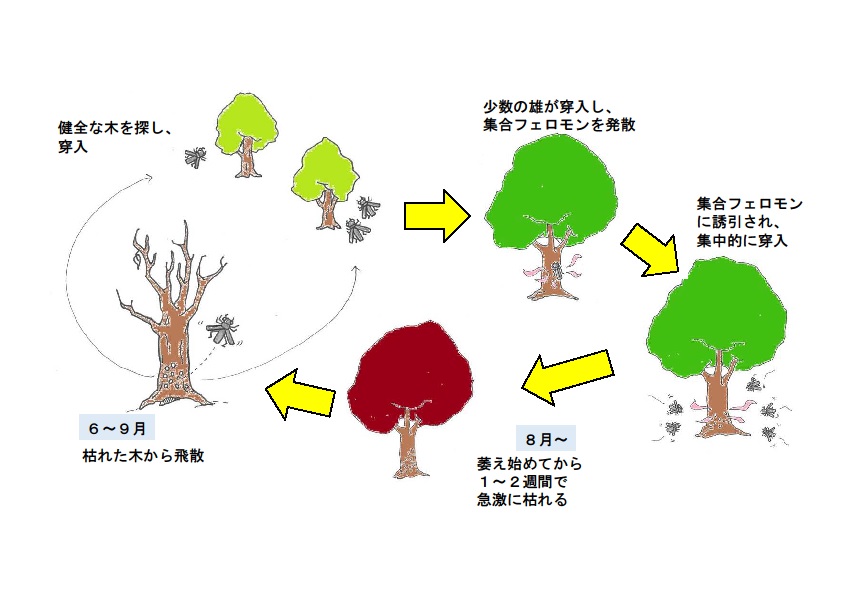

ナラ枯れ発生のメカニズム

- 6月から9月にかけて、カシノナガキクイムシが健全なナラ類等の樹木を探し、少数のオスが穿入し、集合フェロモンを発散します。

- 集合フェロモンに誘引されて、多数の成虫が集中的に穿入します。このとき、メスが持つ器官から、木の内部にナラ菌が持ち込まれ、感染します。

- ナラ菌の感染によって通水機能を失い、萎え始めてから1~2週間で急激に枯れます。

- 幹内で産卵した後、ふ化した幼虫は越冬し、羽化した新成虫が翌年6月頃より木から脱出し、周辺の新たな健全木を探して穿入します。

上記1から4を繰り返します。その年の気候により時期がずれることもあります。

【ナラ枯れ発生のメカニズム】

ナラ枯れの特徴

ナラ枯れ被害を受けて枯れる木には、下記のような特徴があります。なお、ナラ枯れは、人体や動物、ナラ類等の樹木以外の植物への影響はありません。

- 紅葉の時期でないにもかかわらず、葉が紅葉したように変色します。

- 萎え始めてから、1~2週間で急激に枯れます。

- 大径木や老齢木が被害を受けやすいと言われています。

- 被害木の表面には、爪楊枝の太さほどの小さな穴がたくさんあいています。

- 木の根元に、カシノナガキクイムシの排泄物と細かい木くずが混ざったものがたまっています。

令和4年度に実施した対策

県において被害木調査を実施した後、町が事業主体となり防除事業を実施しました。

被害発生地区である山林において、下記に示す2種類の防除を実施し、成虫が飛び始める前の5月末で事業を完了しました。

・伐倒くん蒸

被害木を伐採した後、1メートル程度に切断し、それを集積してシートをかけて密閉し、その中に殺虫・殺菌剤をまいて蒸す方法です。

・伐倒残置

被害木を伐採した後、小切りし乾燥させ、生息環境を変化させて殺虫する方法です。

急傾斜地等、伐倒くん蒸が困難な場所で行われます。

令和5年度の状況と対応について

年々各地で被害が拡大しています。

被害蔓延の抑制を図るべく、県と連携して被害木の調査を行うとともに、被害防止対策に努めるため、本年度も県の調査完了後、前年度と同様に適切な防除事業に取り組みます。

枯木について

木が枯れる原因は、ナラ枯れ以外に気象やその他の病気による場合もありますが、枯木は水分が抜けて乾燥しているため、もろくなっています。枝が落下し、倒木を起こす恐れがあり大変危険ですので、枯木のそばには近づかないようにしてください。

被害木と思われる木を発見した場合は

ナラ枯れ被害木と思われる木を発見した場合は、下記連絡先までお知らせいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

| 機関名 | 電話番号 |

| 小豆島町農林水産課 | 0879-82-7026 |

| 小豆総合事務所環境森林課 | 0879-62-5650 |

| 香川県環境森林部森林・林業政策課 | 087-832-3458 |

関連機関へのリンク

香川県ホームページ

「ナラ枯れ」被害に注意

https://www.pref.kagawa.lg.jp/midoriseibi/ringyou/narakare/index.htm

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課

〒761-4492

香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

電話番号:0879-82-7026

ファックス番号:0879-82-7028

更新日:2021年09月01日